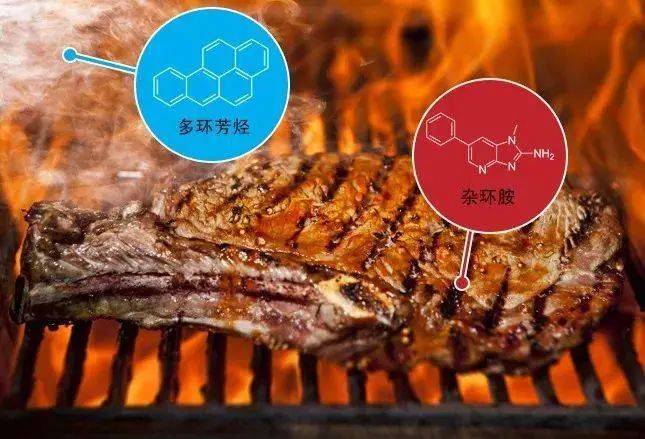

雜環胺類化合物,是一類在食物加工烹調過程中產生的化合物,其產生與高溫作用下的蛋白質和氨基酸有關。然而,雜環胺類化合物對人體健康帶來巨大危害,具有致癌和致突變性,容易引發肝臟、血管、胃腸道、乳腺、口腔、皮膚和淋巴組織等部位的腫瘤。因此,我們需要引起重視并采取相應的預防措施。【婦幼健康科普】

首先,我們先了解一下雜環胺在體內的代謝和毒性。

雜環胺進入體內后會迅速被吸收,并分布到各個組織,其中肝臟是其重要的代謝器官,腸、肺、腎等組織也具有一定的代謝能力。雜環胺需要經過代謝活化后才具有致突變和致癌性,而雜環胺的代謝解毒主要通過環氧化和與葡萄糖醛酸、硫酸或谷胱甘肽的結合反應來進行。機體的解毒能力和代謝活化的相對強度,是決定雜環胺致突變和致癌性的重要因素之一。雜環胺可以誘導細胞色素P450酶系的活性,從而促進其自身的代謝活化。

哪些食物產生的雜環胺含量較高呢?

1.高蛋白食物產生的雜環胺含量較高。蛋白質是人體必需的營養物質,在日常生活中需要注重高蛋白質食物的攝入。但需注意烹調溫度及時間。

2.高蛋白質的食物:一類是奶、畜肉、禽肉、蛋類、魚、蝦等動物蛋白;另一類是黃豆、大青豆和黑豆等豆類,芝麻、瓜子、核桃、杏仁、松子等干果類的植物蛋白。

3.十大高蛋白食物排行:雞蛋、野生三文魚、小扁豆、豬里脊肉、金槍魚、天貝、墨魚干、魷魚干、豆腐絲干、扇貝。

那么,雜環胺類化合物的產生與哪些因素有關呢?

1.烹調溫度和時間:加熱反應是主要產生雜環胺的過程。加熱溫度越高、時間越長、水分含量越少,產生的雜環胺就越多。烹調溫度是雜環胺生成的重要影響因素,當溫度從200℃升至300℃時,雜環胺的產生量可增加5倍。烹調時間對雜環胺的生成也有一定影響,在200℃的油炸溫度下,雜環胺主要在前5分鐘形成,之后形成速度減慢,進一步延長烹調時間則雜環胺的生成量不再明顯增加。

2.食物中的水分:食物中的水分是抑制雜環胺生成的因素。因此,燒、烤、煎、炸等直接與火接觸或與灼熱的金屬表面接觸的烹調方法,由于水分很快喪失且溫度較高,產生的雜環胺要比燉、燜、煨、煮和微波爐烹調等溫度較低、水分較多的方法多。由于雜環胺的前體物是水溶性的,它們可以在加熱過程中向食物表面遷移并被加熱干燥,因此雜環胺類化合物主要存在于肉類表面。油炸肉類會使肉表面脫水,相當于干熱加熱,從而產生雜環胺。碎牛肉釋放的前體物較多,因此,在高溫下雜環胺的產生量比牛排多。

3.食物成分: 在相同的烹調溫度、時間和水分條件下,蛋白質含量較高的食物會產生更多的雜環胺。

4.肌酸或肌酐: 肌酸或肌酐是雜環胺的主要來源。因此,含有肌肉組織的食物會大量產生雜環胺,同時肉類中的肌酸含量也是雜環胺生成的主要限制因素之一。

5.正常烹調食物中也含有一定量的雜環胺,尤其是烹調魚類和肉類時。

了解了雜環胺類化合物的產生過程和相關因素后,我們可以探討一些預防雜環胺攝入的方法:

1.選擇低溫烹調方法:盡量選擇低溫烹調方法,如蒸、煮、燉、燜等,這些方法可以減少雜環胺的生成。

2.控制烹調時間和溫度:在烹調過程中,控制烹調時間和溫度是關鍵。盡量避免高溫長時間烹調,尤其是油炸和烤制。合理的烹調時間和溫度可以減少雜環胺的生成,同時保持食物的口感和營養價值。

3.多樣化飲食:多樣化的飲食可以減少單一食物中雜環胺的攝入量。盡量選擇新鮮的食材,包括蔬菜、水果、全谷物和蛋白質來源。

盡管雜環胺類化合物對健康有潛在的危害,但合理的烹調方法和飲食習慣可以幫助我們減少攝入量。同時,食品監管機構也應加強對食品中雜環胺的監測和控制,以保障公眾的健康。