你會買藥嗎?聽上去簡單,付諸實踐也許真會“踩坑”。點點搜索框,往往一口氣搜出幾十種藥名相同,甚至包裝非常相近的產品,眼花繚亂,購藥困難。近期,小編就聽說了一位消費者的困惑:

“前幾天發生了一件讓我很無語的事情,竟然買到“山寨藥”。起因是家人每天要吃的藥見底了,在網上找到家人常吃的那款藥,價格也便宜,圖方便我就在網上買了。

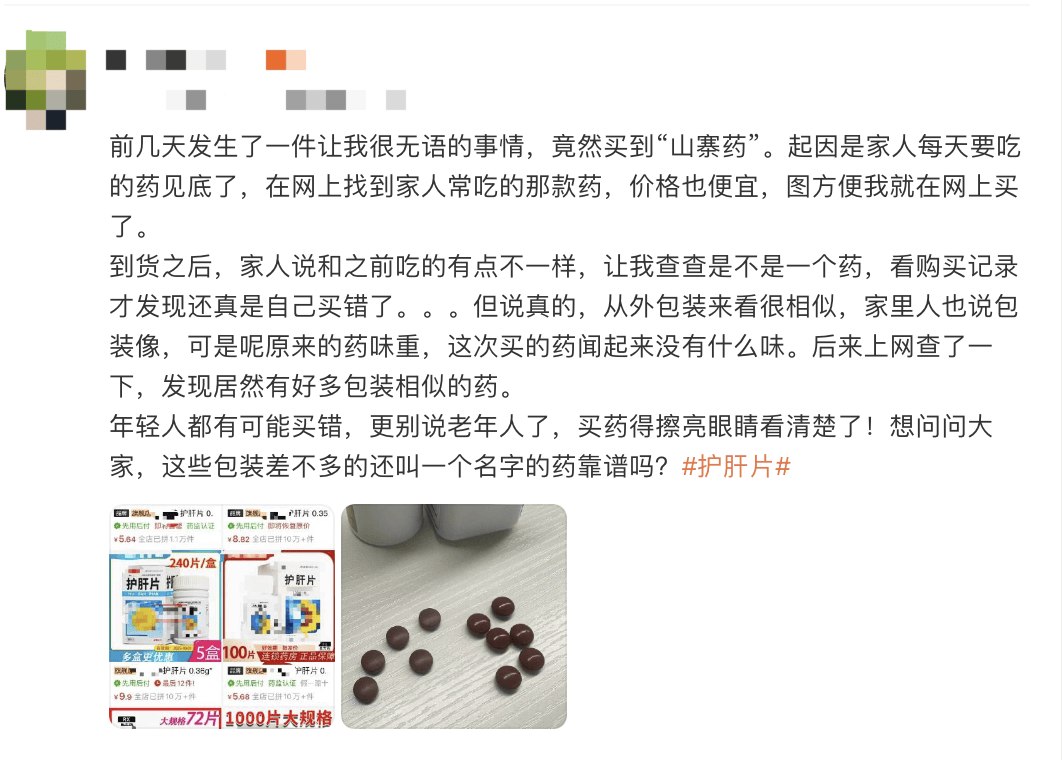

到貨之后,家人說和之前吃的有點不一樣,讓我查查是不是一個藥,看購買記錄才發現還真是自己買錯了。。。但說真的,從外包裝來看很相似,家里人也說包裝像,可是呢原來的藥味重,這次買的藥聞起來沒有什么味。后來上網查了一下,發現居然有好多包裝相似的藥。

年輕人都有可能買錯,更別說老年人了,買藥得擦亮眼睛看清楚了!想問問大家,這些包裝差不多的還叫一個名字的藥靠譜嗎?”

圖說 / 案例配圖

圖說 / 案例配圖

藥品名字一樣,為何藥效存在區別?

一個藥名就綁定一種藥,消費者就不會買錯了,不是更方便嗎?這事并沒有那么簡單,買藥時可得擦亮眼,有多種情況可能買到名字相同的另一種藥,也許藥效相同,也有可能存在不少差別:

首先,相同核心成分化學藥產品在不同劑型下,存在作用機制及反應效果的差異。我們要關注一下藥品的劑型,包括針劑、片劑、膠囊等等,它們的起效方式不同。舉例來說,我們無論是得了感冒需要吃幾天感冒藥,或是“三高”患者需要每天三次服藥,最苦惱的事情莫過于忘了吃藥,以及吃藥后的癥狀波動。此時我們選擇該藥物的緩釋劑型,一天服用一次,就大大降低了忘記吃藥的風險;緩釋技術控制了藥物成分在體內釋放的節奏,也讓藥效更加長效平穩。

其次,會造成搜索或購買選擇困擾的還有“通用名”,藥品有兩個名字,即通用名和商品名。對于化學藥而言,通用名是按照其化學結構起的一個固定的名稱,由法律規定的同樣成分的藥品都必須標注的名字;而不同廠家生產同通用名的藥品,會給自家產品取一個專屬的商品名或者商標名。

同一個通用名下多則會出現上千個不同品牌的藥品,那么他們又有什么區別呢?

首先是創新藥,企業投入大量人力物力,通過多年臨床試驗最終上市一款新藥,以解決消費者的實際困難。同時為鼓勵更多廠家研發創新藥,攻克各類疾病、罕見病以滿足健康長期發展,國家對于企業新藥是設有專利保護期的,同時在市場上的價格也是享有較高的壟斷優勢以填補開發損耗。因此,當這款新藥的專利到期后,其他企業生產同一種成分的藥品,并通過監管部門的一致性評價,就可以使用同一通用名,以較低的價格上市。

確實,同名藥的出現給了消費者更多選擇,也給更多藥企盈利的空間。然而,包裝相似也給消費者帶來選購難題。

圖說 / 案例截圖

圖說 / 案例截圖

以上述投訴中提到的“護肝片”為例,我們在網上隨機搜索,發現同一廠家可查到13種相應的不同品牌的同名藥,但藥品包裝、藥片規格均存在一定差別。

這些“同名藥”只是復制了藥品的有效成分,但生產工藝不盡相同,可能成分雜質存在微妙差別。因此消費者在使用的過程中,藥效可能沒什么區別,也有可能感覺“藥勁不太夠”,甚至出現了一些不良反應。因此,識別藥品生產企業十分重要。

更有甚者,一些企業未經授權情況下使用了知名企業的品牌,更是對經營者、消費者、投資者等社會公眾造成重大誤導,在嚴重侵害品牌利益的同時,更是對消費者造成重大安全隱患。

需要補充的是,上述提到多個例子,藥名確實是一樣的;我們還需關注名稱相近的藥品,也就是這類藥名只有一半相同,但藥效不同。例如,都叫“頭孢”,但頭孢拉定、頭孢吡肟分屬第一代和第四代頭孢藥物,結構不同,抗菌效果和耐藥性也有差別;他汀、西汀都有個“汀”,但對應的疾病(高血脂和精神疾病)更是南轅北轍。

亂花漸欲迷人眼,眾多“同名藥”消費者該如何挑選?

在琳瑯滿目的同名藥面前,消費者如何選擇質量有保障的一款呢?我們這里提供幾條建議:

1. 需要選擇消費者認可度高的藥品。包括選擇知名品牌,關注藥品口碑,包括它是否被各大醫院開具,在臨床是否廣泛使用,是否有長時間的市場驗證等。

2. 仔細核對藥名的每一個字以及藥物的劑型(常釋、緩釋或是膠囊),避免錯選,仔細閱讀說明書上每片藥物的重量以及服用次數和片數;建議特別關注一下藥品的“生產企業”而非藥盒Logo。

3. 謹遵醫囑,盡量不要隨意替換藥物。就像開篇因為同名藥而買錯藥的那位家人是肝病患者的,本身有肝病,長期服藥有藥物性肝損傷人群,吃藥往往對肝臟造成負擔,建議服用肝病相關藥物期間,定期監測轉氨酶驗證療效和副作用。換用其他同名藥的肝病患者,更是不要缺失這一監測環節。

老話說,“是藥三分毒”,藥品對身體的某一種機能可能造成重大影響,用錯可能引發急癥,也可能沒有不適但引起慢性風險。買一款自家常用品牌藥物的同名藥,我們更要認真評估,非常謹慎。在購藥的過程中,再次強調要選擇正規購藥途徑,選擇上市時間久、市場認可度高的大品牌,同時關注藥品生產企業信息,根據自身情況以及醫生建議選擇合適的藥品;特別是需要長期使用的藥物。

而在社會層面,我們呼吁監管部門應加強對藥品生產企業的監管力度,確保每一批次藥品都符合質量標準務必將藥品質量放在第一位。品牌所有者應承擔起應有的責任,對委托生產的藥品進行嚴格把關,避免質量問題損害品牌信譽和消費者健康。推動藥品市場的健康發展,保障消費者的合法權益